自分がアウトプットする「言葉」がこれほど影響力があるとは、思ってもみませんでした・・・英検1級essayでも気をつけていきたい言葉の数々・・・ぜひお読みください。

Words matter.

Ⅱ章 インクルーシブ言語

「言葉は大切である。」

もう、この言葉がすべてを表しますね・・・!

著者について

遠田和子(えんだかずこ)先生 日英翻訳者、翻訳学校講師。青山学院大学文学部英米文学科卒業。 著書に『英語冠詞ドリル』『フローチャートでわかる 英語の冠詞』『究極の英語ライティング』『英語でロジカル・シンキング』(研究社)、『Google 英文ライティング』(講談社)、『英語「なるほど!」ライティング』、『あいさつ・あいづち・あいきょうで3倍話せる英会話』(講談社、岩渕デボラと共著)などがある。 訳書にRudolf and Ippai Attena(講談社、共訳)、Traditional Cuisine of the Ryukyu Islands: A Historyof Health and Healing(出版文化産業振興財団、共訳)ほか。(Amazonより)

インクルーシブ言語とは

英語圏で暮らすなら、隣人や同僚との日常会話でもインクルーシブな言葉の配慮は必要です。

Ⅱ章 インクルーシブ言語

知らないまま用いた不適切語が不用意に受け手に不快感や疎外感を与えてしまう危険もあります。

すべての人を包摂するコミュニケーションは、その場で訂正のきかない書き言葉ならなおさら大切です。

話し言葉なら、「うっかり言ってしまって、ごめんなさい・・・」ができると思いますが、『その場で訂正のきかない書き言葉ならなおさら大切』(本書より)ということ、よくわかりますよね。

英語は実際に「書く」とその実力がわかる、と言われます。インクルーシブな言葉を知らずに、不用意に読む人を傷つける言葉を使ってしまうと、「実力」以上に「人格」まで判断されそうですね・・・

内容

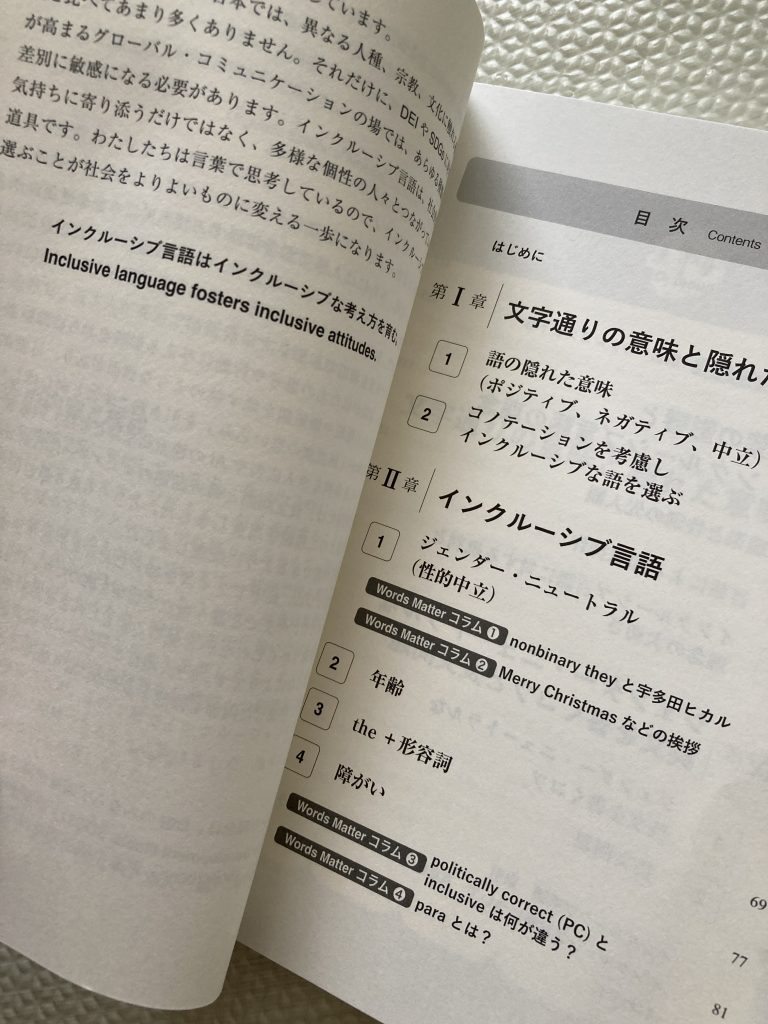

第I章 文字通りの意味と隠れた意味 1 語の隠れた意味(ポジティブ、ネガティブ、中立) 2 コノテーションを考慮しインクルーシブな語を選ぶ 第II章 インクルーシブ言語 1 ジェンダー・ニュートラル(性的中立) Words Matter コラム1 nonbinary they と宇多田ヒカル Words Matter コラム2 Merry Christmasなどの挨拶 2 年齢 3 the+形容詞 4 障がい Words Matter コラム3 politically correct (PC) とinclusive は何が違う? Words Matter コラム4 para とは? 5 性的指向と性自認 Words Matter コラム5 「性別」を示すgender とsex の違い Words Matter コラム6 queer の復権 6 人種 Words Matter コラム7 「肌色」のクレヨンと下着 第III章 言葉の影響とインクルーシブ言語の理念 1 職業と性別の先入観 2 言葉による印象操作 3 インクルーシブ言語に対する批判と理念の大切さ 第IV章 ジェンダー・ニュートラルな英文を書くコツと長文問題 1 ジェンダー・ニュートラルな英文を書くコツ 2 長文問題

“Inclusive language fosters inclusive attitudes.”

「インクルーシブな言語は、インクルーシブな考え方を育む。」(はじめに)

自分は、非常に共感できましたね。「多様性の時代」と言われていますが、実際、その「多様性」とやらを、本当に理解できている人は一体何人いるのでしょうか?

世の中にはいろいろな属性の方が本当にたくさんいらっしゃいます。今至る所で話題となるLGBTQの方はもちろんのこと、障がいのある方、高齢者の方、また様々な理由により、貧しい生活を強いられている方・・・もちろん我々もその一人です。その方々は我々が気づいていないだけで、それぞれ複雑な思い・辛い思いを抱いているかもしれません・・・その理由が、我々が何気なく使っている言葉だとしたら?・・・それは本当に無責任なことだと思いませんか?

今回ご紹介するこちらの書籍では、互いの違いを受け入れ、使用する言葉によって差別・偏見を生み出さないようにするための知識を提供してくださっています。

英検上位級を目指す方は、合格後、英語を使って更なる次の世界に進もうとお考えのことでしょう。そうであれば、尚更この知識は必要です。もしかしたら、自分が気づくことなく、自分が何気なく使用した言葉によって、相手を傷つけてしまうこともあるかもしれません。

ぜひ差別・偏見のないインクルーシブな英語で、自分の意見を堂々と発信できるようになりましょう。

おおおお!そうなのか!と思わず膝を打ったところに付箋をつけたら・・・たくさんありすぎです。(印をつけないと、すぐ忘れてしまうもので・・・アタマ悪っ)

おすすめの章

Ⅱ3 the+形容詞

さまざまな特徴を持つ個人をtheでひとくくりにし、the rich, the poorなどと呼ぶのは、多様性を無視する行為だからです。

Ⅱ ③ the+形容詞

本書ではthe+形容詞で集団を総称することを「theによるレッテル貼り」(“the” label)と呼びます。

これにはかなり驚きました!I was flabbergasted! というところでしょうかね。(笑)

学習参考書・辞書に掲載されていること=絶対に正しい と思い込んでいる学習者が陥りやすい罠なんですね。(こりゃアホなワタシのことですわね・・・)

貧困に苦しんでいる人=the poor

視覚障害の方=the blind

皆さん、これ、英検の英作文で使ってましたよね??(さ、今すぐ正直に手をあげなさい!!笑)

貧困状態にある人だって、様々な事情があります。また、その実態も様々です。何でもかんでもtheでひとくくりにしてきたそこの貴方、反省ですよ!(ワタシも同じですよ・・・)

では、どういう言葉がインクルーシブなのでしょうか?

people with low income 収入の少ない人々

people experience poverty 貧困を経験している人

これなら、インクルーシブですね。ちなみに上記は両方ともワタシにも当てはまります。

そうです、程度の差はあれ、多くの人が経験しているのですよ。

「theによるレッテル貼り」は、想像以上に罪深いと思います。

Ⅱ4 障がい

障がいや病気に関する言葉は、時代につれて大きく変化しています。障がいはしばしば不自由や能力の欠落と関連づけられるため、ある単語が負のコノテーションを持ち始めると、より中立な別の単語に置き換える試みが始まります。言葉遣いは流動的なので、現時点で最も適切とされる表現を知る努力は欠かせません。

Ⅱ 4 障がい

そもそもこの「障がい」という言葉もインクルージョンな言葉ですね。

内閣府から出されている、障がい者施策「障害」に係る「がい」の字に対する取扱いについて」を参照しますと、表記を「障害」から「障がい」に改めている都道府県:8県 指定都市:5市、とあります。

「害」という文字の持つマイナスイメージ(害を与えるなど)は偏見を助長するとの考えから、今後この「障がい」という表記は増えていくものと推察されます。

一口に障がいと言っても、障がい種がたくさんあります。

障がい種別に様々な配慮すべき事項はありますが、自分が最も大切だと感じたのはこちらです。

accessible 「さまざまな人々にとって場所・サービスなどが利用しやすい」

例えば

This train station is wheelchair accessible.

この駅は車椅子ご利用の方にも十分配慮しています。

accessible restroom

どなた様にもご利用いただけるトイレ

また、知的障がいの方について長い間差別用語が使われていましたが、やっと2010年にa person with intellectual disabilityに変更されたとのこと。(本誌より)

日本でもその昔「精神発達遅滞」などと呼ばれ、知的障がいの方は、差別的な扱いを受けていました。

自分、これまで長いこと知的障がい・身体障がい・聴覚障がいの子供たちと過ごしてきました。こういった知的障がいのある方を指す言葉の変遷についても、現場レベルでたくさん見聞きし、そのたび、苦しい思いをしてきたものです。

「言葉は使う人の行動・意識を変える」ということ、日々実感していました。

自分は今たまたま障がいがないだけ。誰にでも障がい者になる可能性はある。どんな人でも暮らしやすい社会を目指したい!と思います。

上記の他、インクルーシブな言葉がたくさん掲載されています。ぜひぜひお読みください!

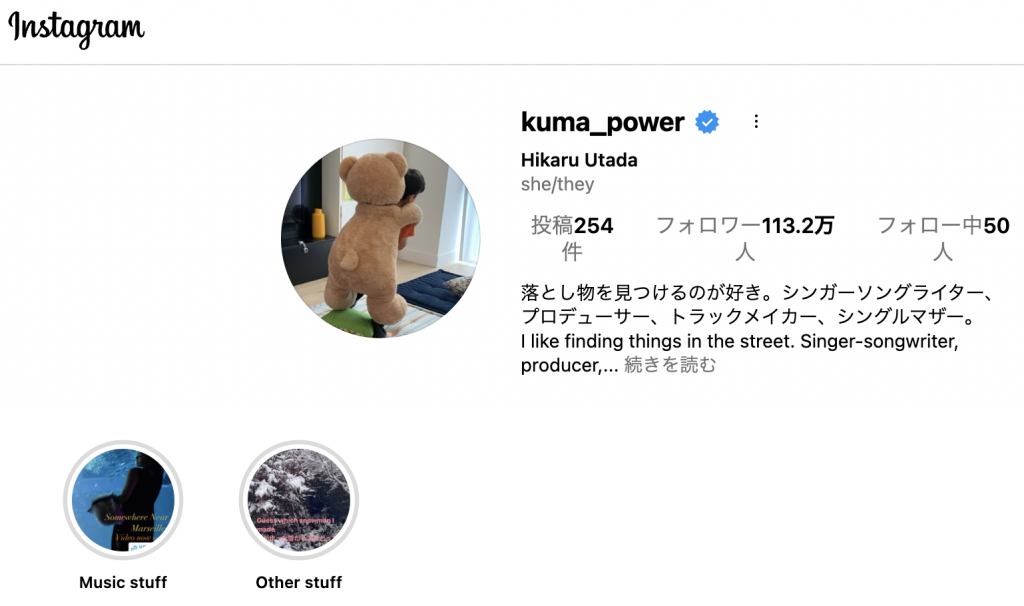

宇多田ヒカルとノンバイナリー

she/they の意味、自分は知りませんでした・・・

she:生まれた時の身体的な性別

they:自分を呼ぶときに使って欲しい代名詞(この場合のtheyはnonbainary they=男でも女でもないという性自認)

ということは、宇多田ヒカルさんは、性的マイノリティであるとカミングアウトしていることになります。

一児の母であるヒカルさんは、自身がノンバイナリーであるということを明かすことで、同じ性的マイノリティの人々への理解が深まることを願っているのでしょうね。

そもそも、性別って、男と女の二項対立概念ではなく、「グラデーション」的なものだという考え方もあるそうです。(こちらは他の書籍でも読み、自分なりに一定の理解はしていたところです。)

.jpg)

英検1級(2018-1)★1次合格まで15回以上受検 ★1次合格後2次連続4回不合格 ★1次から出直し3回目で2次合格★合格までにessay118本書きバリュー講師から徹底的にフィードバック・発話練習を受ける★地方観光パンフ日→英などなど★英文法・長文読解など現在も猛烈学習中★

ツイッターのフォローよろしくお願いします!